Luigi Nono (1924-1990) gilt als zentrale Figur der internationalen Musikavantgarde: Ein Portrait von Florian Hauser zu seinem 100. Geburtstag am 29. Januar.

Florian Hauser

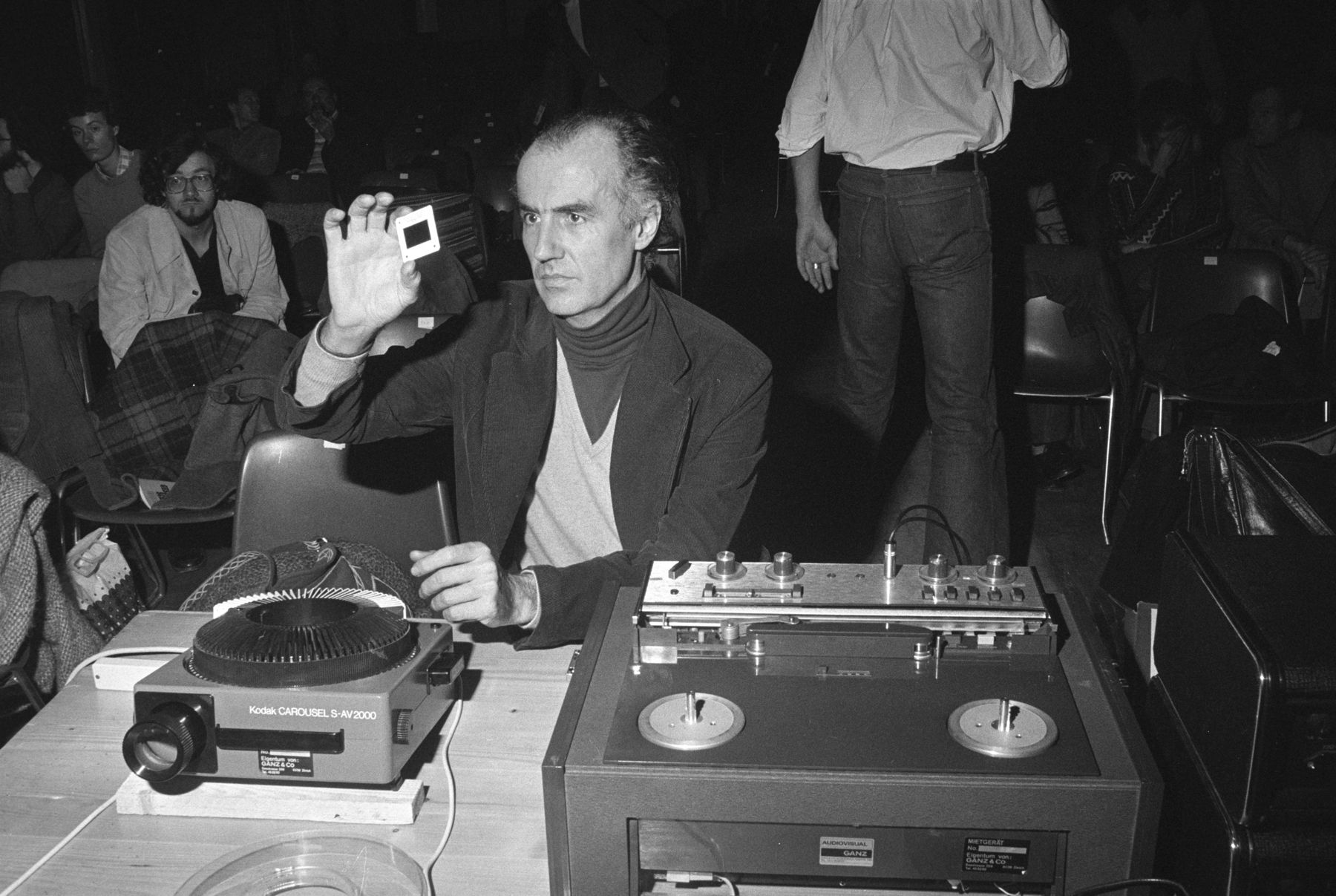

Alle sind sie gekommen. Mehrere Tausend Arbeiter versammeln sich in ihrer Betriebspause und wollen hören, was Nono aus den Geräuschen gemacht hat. Das brüllend laute Dröhnen und Zischen des Hochofens in ihrer Stahlfabrik hatte er aufgenommen, und jetzt stellt er ihnen seine Tonbandcollage vor. Und anschliessend diskutieren die Arbeiter darüber, beginnen sie nachzudenken über ihre Arbeitsbedingungen. ‘La fabbrica illuminata’ heisst das Stück, das Luigi Nono Mitte der 60er Jahre den Stahlarbeitern in Genua widmet. Ein Paradebeispiel von Partizipation, würde man heute sagen. Hochmodern, bis heute. Und darum war es ihm immer gegangen: Luigi Nono machte Musik, um ein politisches Bewusstsein zu schaffen.

Luigi Nono stammt aus einem Venezianischen Bildungsbürgerhaushalt. Als er ein Jahr alt ist, wird Benito Mussolini zum faschistischen Diktator Italiens. Das prägt Nonos gesamte Entwicklung, ja sein ganzes Leben. Gegen Unterdrückung, Krieg und soziale Missstände will er kämpfen. Dass er das als Komponist tut, ist nur ein Zufall, sagt er: denn er findet Anschluss an die musikalische Avantgarde nach dem 2. Weltkrieg.

Es ist die Zeit des grossen Aufbruchs. Eine junge Komponistengeneration will auch musikalisch eine neue Welt errichten, die alten Expressionen haben ausgedient, klare Strukturen müssen her, neue Komponier-Techniken, auch neue Hilfsmittel wie Elektronik.

Ein wichtiges Zentrum der neuen Avantgarde, die sich formiert, ist das deutsche Darmstadt.

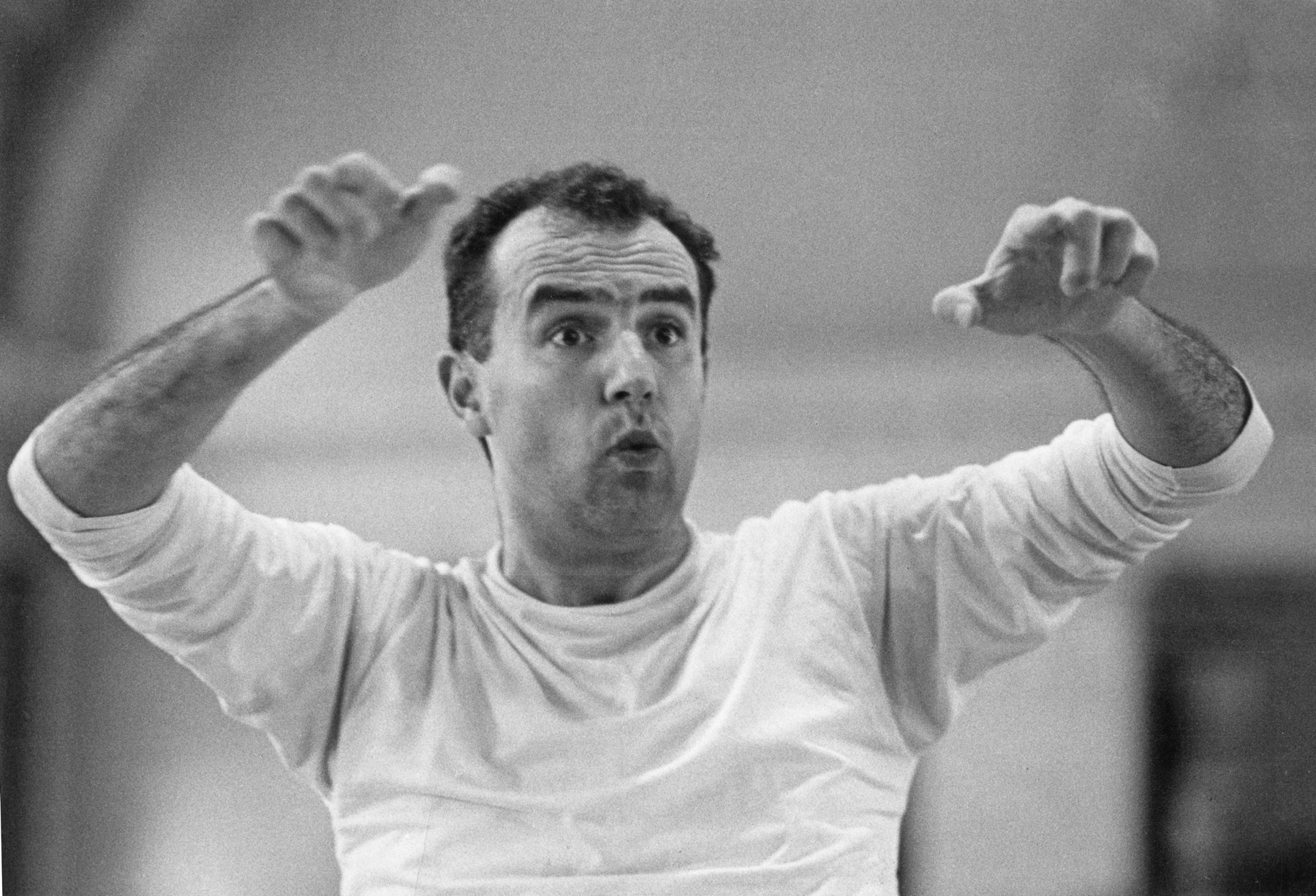

Luigi Nono, Incontri für 24 Instrumente, UA 1955, Eigenproduktion SRG/SSR: 1955 – Nono ist bereits fest eingebunden in die Darmstädter Ferienkurse – schreibt er eine musikalische Liebeserklärung an seine zukünftige Frau, Nuria, die Tochter Arnold Schönbergs: Incontri für 24 Instrumente, die Begegnung selbstständiger musikalischer Strukturen. „So wie zwei Wesen, verschieden voneinander und selbstständig in sich, sich begegnen und aus ihrer Begegnung zwar keine Einheit werden kann, aber ein Sich-Entsprechen, ein Zusammensein, eine Symbiose”. Nach der Uraufführung in Darmstadt verloben sich Nuria Schönberg und Luigi Nono, kurze Zeit später heiraten sie.

Drei Komponisten werden bei den sogenannten ‘Internationalen Ferienkurse für neue Musik’ Darmstadt zu den zentralen Figuren: der Franzose Pierre Boulez, der Deutsche Karlheinz Stockhausen und der Italiener Luigi Nono.

Was zunächst als wunderbare und intensive Künstlerfreundschaft beginnt, ändert sich bald, Differenzen werden deutlich. Nono ist derjenige, der nicht l’art pour l’art machen will, wie die Kollegen. Er will raus aus dem Elfenbeinturm, auf die Strasse, zu den Menschen. Und vertont zum Beispiel Abschiedsbriefe zum Tode verurteilter Widerstandskämpfer….

“Das Menschliche, das Politische lässt sich nicht trennen von Musik”

Das Menschliche, das Politische lässt sich nicht trennen von der Musik, sagt Luigi Nono. Er versucht immer dringlicher, den Finger auf soziale Missstände zu legen. Mit allen musikalischen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, macht er das: wilden Orchesterimpulsen, Klängen an der Grenze zum Verstummen, mit Collagen, Elektronik oder Musik, die sich im ganzen Raum verteilt.

„Das Ohr aufwecken, die Augen, das menschliche Denken, die Intelligenz, die grösstmögliche entäusserte Innerlichkeit”, mit diesen Worten umschrieb Nono 1983 sein ewiges Ziel, „als Musiker wie als Mensch Zeugnis abzulegen”.

Luigi Nono, No hay caminos, hay que caminar, UA 1987, Eigenproduktion SRG/SSR: Den Satz „Caminantes, no hay caminos, hay que caminar« (Wanderer, es gibt keinen Weg, du musst einfach gehen) hatte Nono auf der Wand eines Klosters in Toledo gelesen. Daraus wurde sein letztes Orchesterwerk, der Titel könnte geradezu als Motto für Nonos gesamte kompositorische Arbeit stehen. No hay caminos, hay que caminar. Dynamik und Tempo sind extrem zurückgenommen, nur für kurze Augenblicke entstehen dramatische Klangrisse. Nono verwendet nur einen Ton, das g mit vierteltönigen Erhöhungen und Erniedrigungen, also sieben Töne im Vierteltonabstand in allen Oktavlagen. Die Unterschiede zwischen Tonhöhen und Klangfarben verschwinden, es ist ein magisches Spiel, das die Beziehungen zwischen den Parametern radikal überdenkt.

Sein Leben, sein Musik-Machen ist anstrengend, und letztlich zerbricht Nono vielleicht an seinem eigenen Anspruch. ‘Ich habe eine Selbstzerstörung an mir vorgenommen,’ wird er am Ende sagen, und als er mit Mitte 60 stirbt, hat er einsehen müssen, dass auch Musik keine Revolutionen auslösen kann.

Was von ihm bleibt? Seine kompromisslose Haltung. Sein Motto. Ascolta! Hör doch zu!

Florian Hauser

Sendungen SRF Kultur:

Luigi Nono zum 100: Helmut Lachenmann und seine Erinnerungen an Luigi Nono, Musik unserer Zeit, 31.01.2024, Redaktion Florian Hauser.

Er vertonte die Abschiedsbriefe von Widerstandskämpfern, online-Text srf.ch, 29.01.2024: Autor Florian Hauser.

Zum 100. Geburtstag: Luigi Nono: Fragmente – Stille. An Diotima, Diskothek, 29.01.2024, Redaktion Annelis Berger

neo-profil:

Luigi Nono