Vor 100 Jahren entstand die «Internationale Gesellschaft für Neue Musik IGNM» mit Ziel, Neue Musik aus der ganzen Welt zu vernetzen und sichtbar zu machen. Die Schweizer Sektion, die SGNM, formierte sich im Oktober desselben Jahres in Winterthur. Sie veranstaltete sechs der jährlich stattfindenden «World Music days» – 2004 fuhr die Neue Musik sogar im Zug durch die Schweiz.

Ein Portrait der SGNM von Thomas Meyer.

Thomas Meyer

Es war in der Kirche Boswil, als damals, vor nun 31 Jahren, das ensemble für neue musik zürich ein aufregendes Programm spielte, u.a. Werke der Japanerin Noriko Hisada und der Australierin Liza Lim. Die beiden Komponistinnen, noch keine dreissig Jahre alt, war hierzulande unbekannt – aber sie sollten es nicht lange bleiben, denn das ensemble blieb dran, war begeistert, gab den beiden Aufträge, mehrere über die Jahrzehnte. CDs entstanden und eine lange Freundschaft. Das Konzert wurde für mich zu einem schönen Beispiel dafür, was sich in der Begegnung bei den sogenannten «Weltmusiktagen» ereignen konnte.

Voodoo Child von Liza Lim von 1990, in einer Aufnahme mit dem ensemble für neue musik zürich dirigiert von Jürg Henneberger mit der Sopranistin Sylvia Nopper, im Kunsthaus Zürich 1997, Eigenproduktion SRG/SSR.

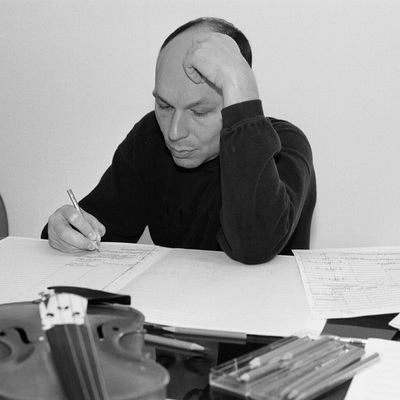

Bei diesem Festival, das 1991 in Zürich stattfand, kamen nämlich MusikerInnen aus der ganzen Welt zusammen – und an einem Nachmittag eben wurden die Gäste in die Idylle des Freiamts geführt. Diese «World Music Days» erfüllten damit genau den Zweck, Neue Musiken aus allen Ländern über die Meere und Kontinente hinweg miteinander in Verbindung zu bringen. Mit dieser Botschaft war die Veranstalterin des Festivals einst angetreten: die «Internationale Gesellschaft für Neue Musik IGNM» oder englisch: «International Society for Contemporary Musik ISCM». Die Anregung stammte von den Komponisten Rudolf Réti und Egon Wellesz. Am 11. August 1922 traf sich im Café Bazar in Salzburg eine illustre Schar. Anwesend waren etwa Béla Bartók, Paul Hindemith, Arthur Honegger, Zoltán Kodály, Darius Milhaud und Anton Webern, viele andere hatten sich entschuldigt.

Der Zeitpunkt ist hochinteressant, unmittelbar nach dem grossen, alle Ordnung zersetzenden Weltkrieg, da nichts mehr selbstverständlich war. Die Neue Musik fand sich in einer veränderten Kultur wieder. Erschöpft durch den Krieg, aber auch durch die heftigen Skandale des Jahrs 1913 begann sie sich zurückzuziehen und sich insiderhaft zu organisieren. Arnold Schönberg und sein Kreis organisierten sich in Wien 1918-21 im «Verein für musikalische Privataufführungen». Edgard Varèse gründete 1921 in New York die «International Composers’ Guild» , um moderne Musik aufzuführen. Gleichenjahrs wurden in Donaueschingen erstmals die «Kammermusikaufführungen zur Förderung zeitgenössischer Tonkunst» durchgeführt. Der Name ist bezeichnend Die Neue Musik musste etwas für sich tun und sich neu formieren.

Bei der Gründung der IGNM wirkte Richard Strauss als Präsident mit, er gab dieses Amt aber schon bald an den englischen Musikwissenschaftler Edward Dent ab. Von den Österreichern stammte zwar der erste Impuls, aber bald übernahmen Briten die Leitung und das Sekretariat. Landessektionen entstanden. Schon im Oktober meldete sich der Winterthurer Mäzen Werner Reinhart aus der Schweiz und kündigte eine helvetische Sektion an. Er hatte Geld und Interesse an Neuer Musik, und so nahm die Sektion ihren Sitz am Rychenberg. 1926 fanden die Weltmusiktage erstmals in Zürich statt, wo etwa Weberns Fünf Orchesterstücke op. 10 uraufgeführt wurden, 1929 folgte Genf. Das IGNM-Schiff nahm Fahrt auf und durchquerte im Lauf des Jahrhunderts für seine Feste die Kontinente.

Weltmusikfeste stehen für Kommunikation und Austausch zwischen den Ländern

Die Weltmusikfeste sind das Herzstück der Organisation. Sie versuchen etwas Völkerverbindendes – auch wenn es nur Ansätze sein können. „Kein Musikfest, keine Kunstgemeinschaft würde Katastrophen verhindern können, wie deren 1914 eine ausgebrochen ist“, schrieb der österreichische Musikhistoriker Paul Stefan nach dem Genfer Fest. „Aber jedes Band wird seither fester geschlossen, und ganz anders als früher sind die Künstler von heute Schicksalsgefährten geworden.“ Was wenige Jahre später freilich wieder in Konflikt ausartete, als 1934 auf Initiative von Richard Strauss eine Gegenorganisation, der nazinahe «Ständige Rat für die internationale Zusammenarbeit der Komponisten», den Einfluss der IGNM untergraben sollte. 1939 wurde es zum Beispiel tschechoslowakischen Musikern verboten, zum Weltmusikfest nach Warschau zu fahren.

Für die Westmusikfeste schlagen alle Mitgliedsländer Kompositionen vor, die dann von einer Jury vor Ort ausgewertet und mit Programmideen von lokalen Organisatoren ergänzt werden. Fifty-fifty etwa sollte das Verhältnis zwischen den beiden Teilen sein. Das Programm ist bunt und hat meistens keinen gemeinsamen Nenner. Beachtet man aber die Liste der aufgeführten Werke so findet man etliche Meisterwerke darunter. So wurde 1957 in Zürich Schönbergs Moses und Aron uraufgeführt. Manches geht vergessen, aber dabei entstehen doch Verbindungen, die anhalten. Und das ist das Wesentliche an der IGNM: die Kommunikation und der Austausch zwischen den Ländern.

Gemini, Konzert für zwei Violinen und Orchester von Helena Winkelman, Uraufführung mit dem Sinfonieorchester Basel und Ivor Bolton, an den Geigen Patricia Kopatchinskaja und Helena Winkelman: sie vertrat 2015 als erste Frau die Schweiz an den World Music Days in Ljubljana, wo ihr Stück Bandes dessinées zur Uraufführung kam.

1970 fanden die Weltmusiktage in Basel statt, 1991 in Zürich, und 2004 fuhr die IGNM-Delegation mit der Bahn durch die ganze Schweiz. Diese ungewöhnliche Idee unter dem Titel Trans-it wurde von einem Team um den Komponisten Mathias Steinauer entwickelt. Es war ein ganz neuartiger Impuls.

Steinschlag (1999) von Mathias Steinauer wurde an den «World Music days» 2004 im Infocentro der NEAT gespielt. Hier in der Version von Christian Dierstein 2013.

Das waren Höhepunkte, aber eigentlich war die helvetische Sektion, die SGNM, sonst ein eher stiller Verein. Er ist im Lokalen verankert. Die nationale Gesellschaft besteht aus derzeit acht Ortsgruppen. Angeschlossen sind ihr als Mitglieder auch einige Festivals und Ensemble für Neue Musik. Sie alle führen Konzertreihen durch und machen oft noch unbekannte Musik hierzulande bekannt.

Neben diesem Courant normal jedoch ist die nationale Sektion in den letzten Jahren wieder bedeutend aktiver geworden. Der Walliser Sänger, Performer und Komponist Javier Hagen hat als Präsident seit 2014 einige Akzente gesetzt.

Das betrifft zunächst mal die Aufarbeitung der Geschichte. Manches war falsch überliefert und musste richtiggestellt werden – was gerade in Hinblick aufs Hundertjahrjubiläum wichtig war. In Winterthur fand man wertvolle Korrespondenzen zur Gründungszeit. Dokumentation ist notwendig, weil vieles verloren gegangen ist und sich nur mühsam wiederfinden lässt. Zum Glück hat der ehemalige SGNM-Präsident, der Zürcher Kritiker und Organist Fritz Muggler, ein so reichhaltiges Archiv.

66 IGNM-Sektionen aus 44 Ländern

Dokumentiert werden auch die Weltmusikfeste. Nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart wird dabei lebendig. Selbst wenn man jedes Jahr zu den Festen fahren und dort jeweils runde 120 Werke hören sollte, würde das doch nicht ausreichen, einen Überblick darüber zu erhalten, was in den 66 Sektion aus 44 Ländern läuft. Deshalb macht die SGNM im Internet Collaborative Series regelmässig Musik von überall auf der Welt hörbar.

Zum Jubiläum organisierten die Schweizer gemeinsam mit den Basken, Letten und Esten einen Chorwettbewerb in vier Kategorien – Zeichen dafür, dass sie sich auch für andere Kreise öffnen möchte. 108 Kompositionen aus 78 Ländern trafen bei der SGNM ein. Der Luxemburger Luc Goedert und der Schweizer Cyrill Schürch erhielten es aequo den ersten Preis.

Cyrill Schürch, Nihil est toto – Metamorphosen für Chor a capella, UA mit der Zürcher Sing-Akademie und Florian Helgath, Zürich 2018, Eigenproduktion SRG/SSR.

Und auch innerhalb des Muttervereins, der ISCM, ist eine Öffnung erfolgt. Auf Anregung Javier Hagens wurde die Zahl der offiziellen ISCM-Kommunikationssprachen – bislang Deutsch, Englisch, Französisch – um Arabisch, Chinesisch, Russisch und Spanisch erweitert. Die Welt öffnet sich – und mit ihr die Weltmusik. Zeichen dafür ist auch, dass die IGNM sich nächstes Jahr erstmals in Südafrika, in Johannesburg/Soweto trifft.

Thomas Meyer

Für gründlichere Informationen über die ersten sechs Dekaden sei der dicke Band IGNM – Die Internationale Gesellschaft für Neue Musik des Schweizer Musikwissenschaftlers Anton Haefeli empfohlen.

Auf der SGNM-Homepage sind zahlreiche Ton- und Bildzeugnisse zugänglich.

Die SGNM setzt sich für die Schweizer Musikedition SME (Vertrieb von Partituren) und die Datenbank musinfo ein, zwei wichtigen Werkzeugen der Verbreitung einheimischer Musik.

Neo-Profile:

ISCM Switzerland, Javier Hagen, Mathias Steinauer, Helena Winkelman, Liza Lim, ensemble für neue musik zürich, Cyrill Schürch, Patricia Kopatchinskaja