Concerto en Sol – so heisst das neue Cellokonzert des Grossmeisters Wolfgang Rihm. Ab dem 20. Januar ist es auf Uraufführungstournee mit dem Kammerorchester Basel zu erleben. ‘Sol‘ steht dabei nicht nur für die Tonart, sondern ist zugleich Inbegriff für die Widmungsträgerin, die Ausnahmecellistin Sol Gabetta.

Im Gespräch mit Gabrielle Weber gibt Wolfgang Rihm Auskunft zum Hintergrund, zum speziellen Lebensabschnitt, in dem das Stück entstand, aber auch zu Inspiration und Interpretation seiner Werke.

Gabrielle Weber

Herr Rihm, anfangs 2019 erhielten Sie den Autorenpreis für Ihr ‘Lebenswerk’. Ihr Schaffensrausch hält an. Sie sind (heute) ein sehr gefragter Komponist, werden mit Preisen überhäuft und können sich vor Aufträgen und Anfragen kaum retten: Was braucht es, um Sie für einen Kompositionsauftrag zu gewinnen, wie kam es zum neuen Werk für das Kammerorchester Basel?

Vor über fünf Jahren liess Sol Gabetta bei mir anfragen, ob ich ein Konzertwerk für sie schreiben wolle. Ich freute mich sehr darüber und machte mich an die Arbeit. Meine schwere Erkrankung kam dazwischen und die Skizzen blieben liegen. Als ich 2017 wieder auftauchte, versuchte ich alsbald an dem Stück weiter zu arbeiten. Das gelang relativ gut und ich hatte grosse Freude an der Arbeit, die ich noch im Jahr 2017 abschliessen konnte.

Was ist die Grundidee des Stücks?

Das Stück ist ganz auf die Widmungsträgerin bezogen, deren melancholische Eleganz und kraftvolle Linienführung ich sehr schätze. Ich wollte von Anfang an kein schweres Geschütz auffahren, sondern im Bereich von Durchsichtigkeit und nicht nach aussen gekehrter Beweglichkeit mich aufhalten. Am liebsten war mir der Gedanke, dass sich alles aus einer Gesanglichkeit heraus entwickelt – aber das ist ja ein Gedanke, dem fast alle meine Konzertwerke verpflichtet sind.

Inspiration – eine Art des Begeistertseins

Von Ihnen stammt die Aussage: ‘Inspiration ist das Einzige, was ein Künstler besitzt – es geht darum, die Inspiration in die Tat umzusetzen’: Was bedeutet für Sie ‘Inspiration’?

Inspiration? Vielleicht ist das eine Art des Begeistertseins? Ich spüre das dann daran, dass von allen beteiligten Entscheidungen immer viele andere Wege ausgehen können, die dorthin führen, wo ich mit meinen Gedanken noch gar nicht hinwollte. Mein Rat: wenn ein Künstler “konsequent” sein will, sollte er nicht inspiriert sein wollen – das würde nur verwirren. Aber da ich begabt für Verwirrung bin…

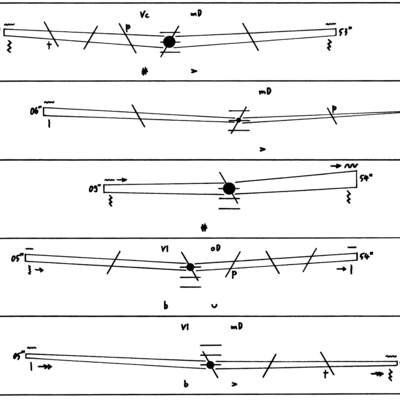

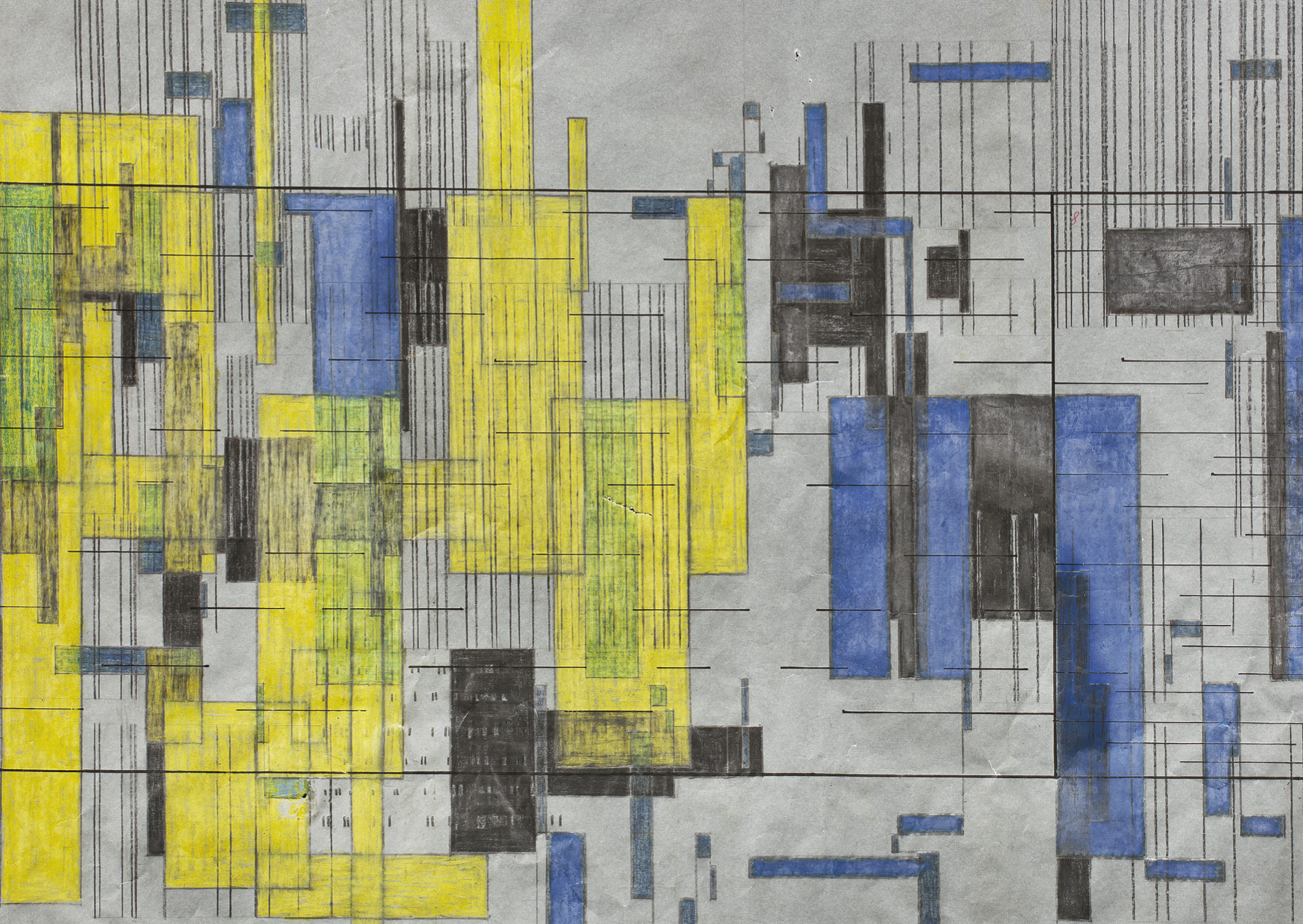

Wolfgang Rihm, Sub-Kontur. Für Orchester (1975), Lucerne Festival Contemporary Orchestra, Leiter Sylvain Cambreling, Lucerne Festival, KKL, 3.September 2022.

Den Solopart schreiben Sie der Argentinisch-Schweizerischen Cellistin Sol Gabetta auf den Leib. Gabettas Spielweise zeichnet Temperament und Innigkeit aus. Sie meint selbst dazu, dass sie fast auf dem Cello tanze, und innerlich beim Spielen singe: (Wie) lassen Sie sich von einer charakteristischen Interpretin wie Sol Gabetta inspirieren?

Ich versuche mir vorzustellen, wie die Interpretin oder der Interpret wohl mit meinen Noten umgeht – ansonsten schreibe ich, was ich mir als Musik vorstelle.

Wolfgang Rihm Marsyas, Rhapsodie für Trompete mit Schlagzeug und Orchester (1998-99), Lucerne Festival Academy, Reinhold Friedrich, Trompete, Robyn Schulkowsky, Schlagzeug, Leitung: George Benjamin, Lucerne Festival, KKL, 1.September 2019.

Von ihren Interpreten verlangen Sie meist ‘das Äusserste’, wodurch Dinge gewagt werden, die vor der gemeinsamen Arbeit unvorstellbar waren- wie holen Sie ein solch ‘verstecktes’ Potential aus den Interpreten heraus?

Das müssen Sie die Interpreten fragen… Ich denke: das Wichtigste ist, dass es überhaupt etwas zu interpretieren gibt, dass also eine Fülle von Möglichkeiten sich auftut, mit denen selbst der Komponist nicht gerechnet hat. Interpretation ist das Gegenteil von ‘Execution’. Die beste Interpretation ist wohl die, die viel Unabsehbares offenlässt und die uns, die Hörer, nicht zustopft mit scheinbaren Gewissheiten.

Wolfgang Rihm, Dis-Kontur für grosses Orchester (1974/1984), UA Lucerne Festival, Lucerne Festival Contemporary Orchestra, Leitung Riccardo Chailly, KKL, 8.September 2019.

Melancholie – ja. Aber eben nicht allzu viel Schwärze

Jedes neue Werk bringt also auch für Sie etwas Unerwartetes mit sich: wurden Sie beim Komponieren von ‘Concerto en Sol’ selbst überrascht?

Ich hoffe, dass das Stück wie ein natürlicher Fluss sich entwickelt. Als würde ein Ereignis wie von selbst aus dem Zusammenhang sich ergeben und ein nächstes Ereignis hervorrufen.

Was mich überraschte: dass ich nach der langen Krankheitserfahrung vor drei Jahren das Stück in einer relativen Leichtigkeit halten konnte. Melancholie – ja. Aber eben nicht allzu viel Schwärze.

Was dürfen wir klanglich erwarten, worauf dürfen wir uns speziell freuen?

Dass eine Art des ungezwungenen – unspektakulären Gelingens möglich sein kann…

Interview Gabrielle Weber

Das Programm stellt Igor Strawinskys 1947 für Paul Sacher komponiertes Concerto in Re, ein Auftragswerk des KOB zum 20Jahr-Jubiläum des Orchesters, Wolfgang Rihms Concerto en Sol gegenüber. Dazu kommt Felix Mendelssohns ‘schottische’ Sinfonie.

Das Konzert in Genf wird von RTS aufgezeichnet, Concerto en Sol für Sol Gabetta steht auf neo.mx3 in ganzer Länge zeitlich unbeschränkt zum Nachhören zur Verfügung.

Vollständiges Konzertprogramm:

Concerto für Sol, Kammerorchester Basel, Leitung Sylvain Cambreling

Igor Strawinsky, Concerto in Re für Paul Sacher, UA KOB 1947

Wolfgang Rihm, Concerto en Sol für Sol Gabetta, Auftragswerk KOB, UA

Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonie Nr. 3 a-moll Op. 56 (‘Schottische‘)

Konzerte

Montag, 20.Januar 2020, 20h: Genf, Victoria Hall

Dienstag, 21.Januar 2020, 19:30h: Zürich, Tonhalle Maag

Mittwoch, 22.Januar 2020, 19:30h: Bern, Kultur Casino

Donnerstag, 23.Januar 2020, 19:30h: Basel, Martinskirche

Freitag, 24.Januar 2020, 20:30h: Grenoble | F, MC2: Auditorium

Sonntag, 26.Januar 2020, 20h: Freiburg | D, Konzerthaus

Sendungen SRG:

21.1.2020: Kritik UA Genf in Kultur kompakt

22.1.2020, 22h: SRF Kulturplatz

25.1.2020, 10h / 26.1., 20h: Musikmagazin, Café mit Sol Gabetta

30.1.2020, 20h: RTS Espace deux: Le concert du jeudi

20.2.2020, 20h: SRF 2 Kultur: Im Konzertsaal

neo-profiles:

Kammerorchester Basel, Lucerne Festival Academy, Lucerne Festival Alumni, Sol Gabetta, Wolfgang Rihm