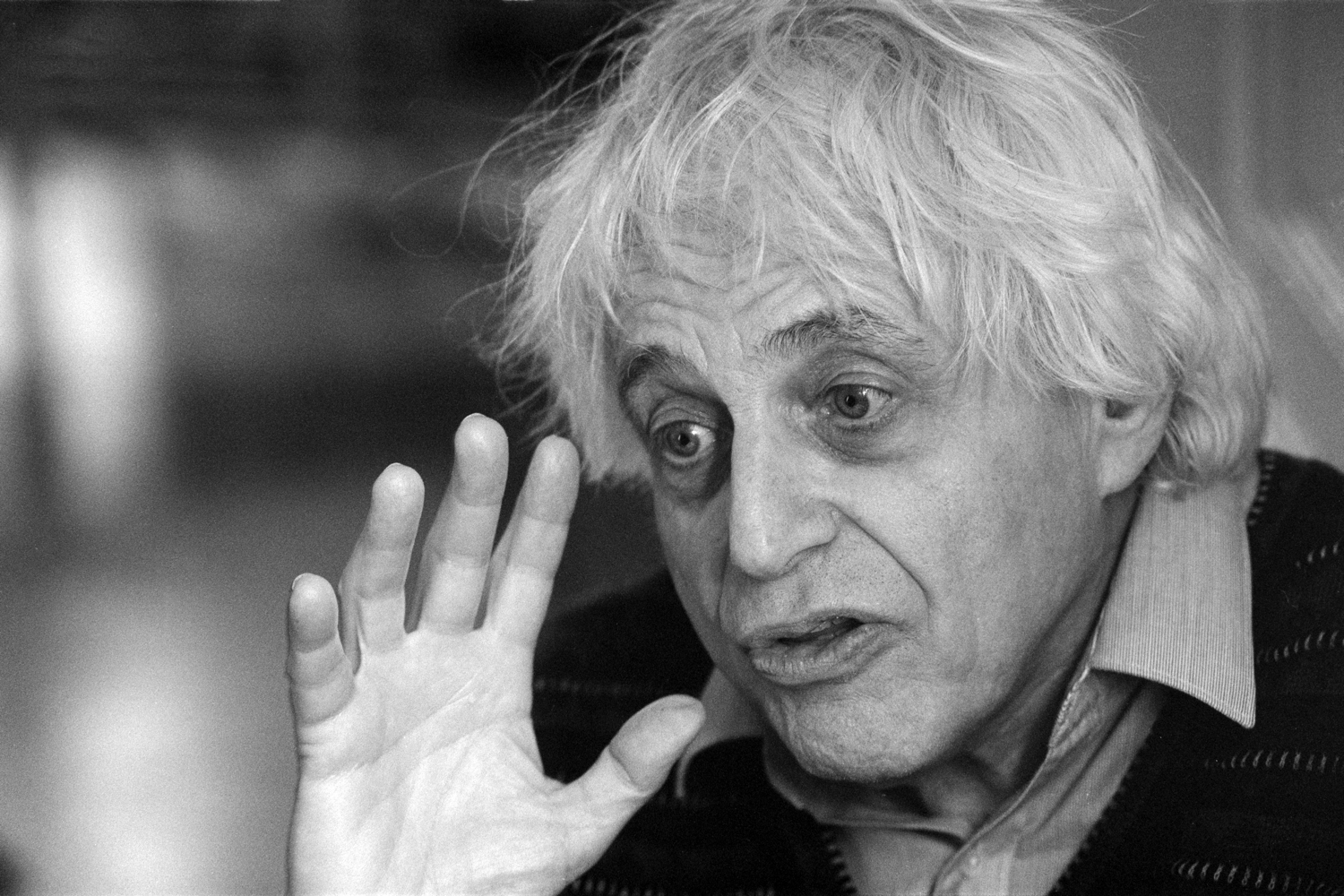

Ensemble Contrechamps Genève startete eine dichte Saison mit zahlreichen Highlights. Das Programm ist exemplarisch für die neue Ausrichtung des wichtigsten Genfer Ensemble für zeitgenössische Musik unter der künstlerischen Leitung des Perkussionisten Serge Vuille. Er übernahm Contrechamps vor fünf Jahren und hat die Ensemble-DNA seither radikal neu geprägt. Serge Vuille im Gespräch:

Gabrielle Weber

Contrechamps bespielt den grossen Konzertsaal der Victoria Hall in Genf, es eröffnet die Festivals Biennale Musica Venezia oder Sonic Matter Zürich oder es lädt ganz einfach – ohne Konzert – zu einem Vinyl- und neo.mx3.ch-Release-Hörwochenende in Genf ein. Die unterschiedlichen Veranstaltungen sind charakteristisch für die neue Ausrichtung des traditionsreichen Ensembles unter Serge Vuille.

„Contrechamps sucht ein Gleichgewicht zwischen verschiedenen Musik-Praktiken“, sagt Vuille. Da sind einerseits Konzerte mit Instrumentalmusik für grosses Ensemble, oft verbunden mit Komponistenpersönlichkeiten und der jungen Szene der Romandie, andererseits Projekte in Verbindung mit anderen Sparten und Musikgenres, in Kombination mit Visuellem und Performativem, Elektronik, Pop oder Jazz. Und immer geht es Vuille auch um ganz spezielle Hörerlebnisse.

Für Ersteres stand anfangs Saison beispielsweise ein Konzert zum 65. Geburtstag des Genfer Komponisten Michael Jarrell, ein „traditionelles“, dirigiertes Konzert für große Ensembles in der Victoria Hall. Contrechamps gab dazu sieben neue kurze Stücke an seine Studierenden in Auftrag. „Damit unterstützen und fördern wir die regionale Kreationsszene, das ist uns ein wichtiges Anliegen“, sagt Vuille.

Ende 2022 veranstaltete es bereits eine Hommage an Éric Gaudibert, vor zehn Jahren verstorbener Lausanner Komponist, der die Szene wesentlich prägte. Dabei führte es nebst Gaudibert 22 neue Stücke ehemaliger Studierender auf, Miniaturen von je nur zirka einer Minute Dauer, in ganz unterschiedlicher, frei gewählter Besetzung.

Éric Gaudibert, Skript, pour vibraphone et ensemble, Contrechamps, Bâtiment des Forces Motrices de Genève, Concours de Genève, 2009, Eigenproduktion SRG/SSR

In einem ganz anderen Kontext und Setting, zur Eröffnung der Biennale Musica Venezia, zeigte Contrechamps GLIA für Instrumente und Elektronik, ein Werk der 2009 verstorbenen US- Elektropionieren und Klangkünstlerin Maryanne Amacher aus dem Jahr 2005. An Amachers Schaffen interessiert Vuille auch der Aspekt spezieller gemeinsamer Hörerfahrung: Zur Festivaleröffnung in einer grossen leergeräumten und abgedunkelten Halle der umgenutzten Schiffswerft Arsenale, ging das zahlreiche Publikum (darunter auch die Autorin), umgeben von Lautsprechern, extremen Klangveränderungen umherwandernd nach: die Instrumentalist:innen spielten auf einem Podest, als vibrierende Klangskulptur, oder sie bewegten sich mit den Zuhörenden. „GLIA ist fast eine Klanginstallation, ein Teil des Stücks spielt sich in den Innenschwingungen im Ohr ab, nicht im Raum und es basiert nicht auf einer Partitur, sondern auf mündlichen Schilderungen damals Beteiligter: das fordert einen hohen kreativen Anteil von jedem Einzelnen der Interpreten“, sagt Vuille.

Zurück zu den Gaudibert-Miniaturen: sie finden sich nun auf einer der eingangs erwähnten neuen Vinyl-Schallplatten und markieren den Beginn der neuen Vinyl-Reihe Contrechamps/Speckled-Toshe, zusammen mit dem Lausanner Label Speckled-Toshe. „Die 22 Kompositionsaufträge von je einer Minute, das war eine immense Arbeit und es entstanden so vielfältige Werke, dass wir die Hommage mit einem bleibenden Objekt dieser neuen Generation beschliessen wollten. Die Schallplatte ist dafür das passendste Format: es gibt kaum etwas Besseres sowohl in Bezug auf die Aufnahme- und Übertragungsqualität, als aufs Objekt“.

Daniel Zeas, «Eric – Cara de Tigre» für Ensemble und Tonband, eine der 22 Miniaturen auf der neuen Vinyl-Schallplatte, Contrechamps / Speckled-Toshe 2023: Der Hintergrund: Gaudibert sei Zea im Traum kurz nach dessen Tod als lachender Tiger erschienen: er habe danach lange geweint zwischen Trauer und Freude.

Zum Vinyl-launch lud Contrechamps wieder zu einem speziellen Hörerlebnis ein: im les 6 toits , einem angesagten Genfer Kulturzentrum auf einer ehemaligen Industriebrache, konnte man sich ein Wochenende lang in Hörlounges die neuen Vinyl-Releases und eigene Lieblings-Schallplatten zu Ohr führen. Und mit einer Vernissage wurde auch das frisch veröffentlichte Contrechamps-Audioarchiv auf neo.mx3.ch gefeiert. Dazu gab’s live-aufgenommene oder -ausgestrahlte Radiosendungen auf RTS und SRF2Kultur rund ums Hören und qualitatives Aufnehmen zeitgenössischer Musik.

Wie Vinyl stehe die SRG-online-Plattform neo.mx3.ch für eine Art des Hörens und eine Sorgfalt der Produktion: „Beide sind darin verbunden, dass sie der zeitgenössischen Musik Visibilität und Dauer verleihen – durch sorgfältige Neueditionen und die Pflege von historischen Archiven“.

Auf der Plattform für das Schweizer zeitgenössische Musikschaffen finden sich auch zahlreiche selten gespielte Werke in ungewöhnlicher Besetzung, wie Michael Jarrells «Droben schmettert ein greller Stein» von 2001 für Kontrabass, Ensemble und Elektronik.

Contrechamps nahm Jarrells Stück 2005 im Radiostudio Ansermet unter der Leitung von George Benjamin auf, Eigenproduktion SRG/SSR.

Contrechamps lädt sukzessive sein gesamtes umfangreiches Radioarchiv hoch, zurückgehend bis 1986, den frühsten Aufnahmen. Es sei wichtig, dass solche Plattformen existierten und geschätzt würden. „Viele der Stücke sind sonst nirgends hörbar: das ist einzigartig“, sagt Serge Vuille.

Entdecken lässt sich auch zum Beispiel Feux von Caroline Charrière. Die 1960 in Fribourg geborene Komponistin Charrière verstarb früh, bereits 2018, und Contrechamps setzt sich für ihr Werk ein. Vuille ist es auch ein Anliegen, dem Schaffen von Komponistinnen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen und zu einer ausgewogeneren Genderbalance in der zeitgenössischen Musik beizutragen.

Feux für Flöte, Klarinette, Marimba, und Streicher von Caroline Charrière, dirigiert von Kaziboni Vimbayi, führte Contrechamps 2019 in der Genfer Victoria Hall auf, Eigenproduktion SRG/SSR.

Am Eröffnungskonzert des diesjährigen Zürcher Festivals Sonic matter präsentiert Contrechamps neue Stücke von drei Komponistinnen aus dem Nahen Osten für kleines elektronisches Ensemble. Da kommen weitere Leidenschaften Vuilles zusammen: „Ich interessiere mich schon lange sehr für die Szene des Nahen Ostens. Sie ist in Bezug auf Kreation, insbesondere in allem, was mit Elektronik zu tun hat, sehr lebendig“, sagt Vuille. Dass Sonic Matter dieses Jahr mit dem Gastfestival Irtijal aus Bejrut kollaboriert, sei eine hervorragende Gelegenheit zur ersten Zusammenarbeit. Und sicherlich auch für einzigartige Hörerfahrungen.

Gabrielle Weber

Erwähnte Veranstaltungen:

Festival Sonic Matter: Becoming / Contrechamps 30.11.2023, 19h (Einführung 18h)

Biennale Musica Venezia, Maryanna Amacher, GLIA / Contrechamps, 16.10.2023

Genève, Les 6 toits: Contrechamps: Partage ton Vinyle!, 20-22.10.2023

Speckled-Toshe; Contrechamps/Speckled-Toshe:

1.Vinyl: 22 Miniatures en hommage à Éric Gaudibert

2.Vinyl: Benoit Moreau, Les mortes

Sonic matter, Nilufar Habibian, Irtijal, les 6 toits

Sendungen SRF Kultur:

Musik unserer Zeit, 18.10/21.10.23: Partage ton Vinyle! Ensemble Contrechamps Genève feiert das Hören, Redaktion Gabrielle Weber

neoblog, 7.12.22: Communiquer au-delà de la musique, Autorin Gabrielle Weber

neoblog, 19.6.2019: Ensemble Contrechamps Genève – Expérimentation et héritage, auteur Gabrielle Weber

Sendungen RTS:

L’écho des pavanes, 21.10.23: Aux 6 toits, enregistrer la musique contemporaine, auteur: Benoît Perrier

Musique d‘avenir, 30.10.23, Partage ton Vinyle, ta cassette ou ta bande Revox! auteur: Anne Gillot

Neo-Profile:

Contrechamps, Daniel Zea, Festival Sonic Matter, Benoit Moreau